波麗路餐廳第一代設計師鈴木洋平先生,作為當時臺北第一家由臺灣人經營的西餐廳,為了與日本人經營的餐廳相匹敵,便找了鈴木洋平先生設計。鈴木洋平受西洋繪畫的薰陶,呼應明治維新後日本的西洋化及等同於現代化的概念,設計特色是融入歐洲的設計思潮,自文藝復興到包浩斯時代的百家爭鳴,這些帶有文化背景的設計,都在鈴木老師的作品中可以見到。

當年鈴木洋平先生獲聘到臺灣,是為了統籌規劃一九三五年(日本昭和十年)主展館位於臺北中華路的「始政四十週年紀念臺灣博覽會」。博覽會盛況空前相當成功,結束之後鈴木洋平先生並未立即返回日本,反而是留在臺北替日本人做設計,並因此成立了美術事務所從事美術設計的工作。

由於廖水來先生對藝術的喜愛與欣賞,成為影響波麗路餐廳室內空間風格的重要原因。民國二十三年波麗路餐廳創立之期,廖水來先生商請日籍畫家兼設計師鈴木洋平先生為餐廳設計內裝,直至民國三十六年由廖水來先生邀請國內第一代本土畫家顏雲連先生,共同進行餐廳第二代的設計工作,而鈴木洋平也正是顏雲連先生之設計啟蒙老師,因此餐廳風格得以持續保持。雖然後續又經數次的修建,但現況波麗路餐廳的室內裝修,仍完整地保存了顏雲連先生設計的樣貌。

鈴木老師的風格主要是以當年流行的西洋風格為主,並融入來自歐洲的古典建築元素。當年的日本因為追求「脫亞超歐」,對於歐洲的一切非常憧憬甚至崇拜。在大日本帝國最興盛期所流行的公共建築形式「樣式建築」正是模仿歐洲古典造型的西洋建築形式。且一九三 年代正逢歐洲的新建築運動大盛行,國際主義樣式、藝術裝飾樣式(ARTDECO)等各領風騷。同時包浩斯風潮也開始席捲全球,美國的法蘭克洛伊德萊特 草原風格 、歐洲的柯比意,都帶動新建築運動的風潮。

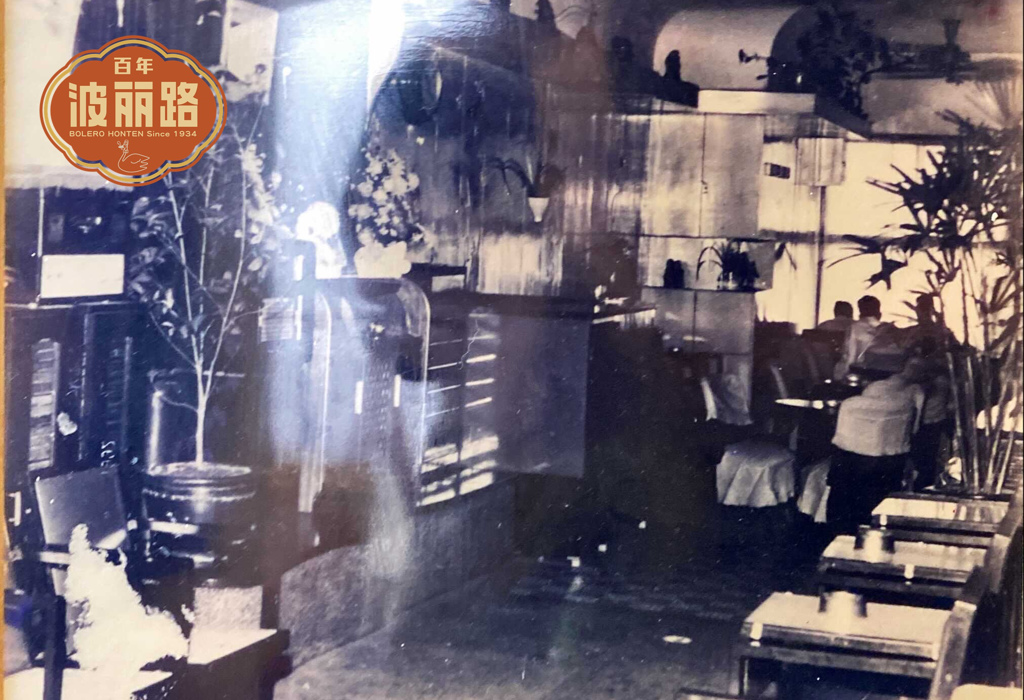

而鈴木先生在這個時空背景中,也信手拈來前衛簡約的造型元素,可以從波麗路餐廳早期的老照片中可見,牆上用簡單的線條裝飾,吧檯的造型也相當簡約,使用金屬及玻璃等新建築材料,可說是受到當時新建築運動的影響甚鉅。